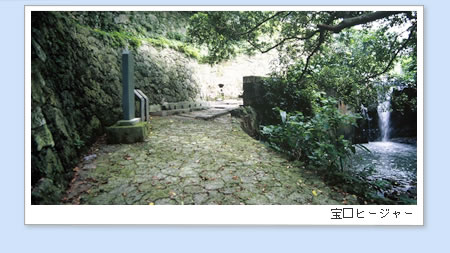

首里北方の儀保町にある樋川(ヒージャー)。宝口は付近の地名。またの名を「儀保川樋川(ジ−ブガ−ヒ−ジャ−)」とも呼ぶ。

近村の当蔵村の人々が開設したとされ、樋川が完成すると、人々はその水を賞味し、さまざまに活用した。また、後面の岩の上に松を植え、旅人に諒陰を与えたと樋のそばに建てられた「宝口樋川之碑文」(沖縄戦で消失)に記されていた。

近くには、かつて、製紙を本業とする屋敷や工場があって、この水を使用して上質の紙を作っていたという。昭和初期には、飲料水と洗濯用水に分けたコンクリート製の水槽が作られた。

近年は、道路開通や宅地造成で周囲がいちじるしく変容しており、水を落としていた二つの樋の一部は、かれてしまっている。

名称の由来は、王家の亡くなった者を多くの宝物といっしょに葬ったからとか、近くを流れる川の付近まで、高価な交易品を積んだ船がやってきたからなどといわれている。 05.金城大樋川(かなぐすくウフヒ−ジャ−) |