研究者によれば、今日では産湯はお湯を使うのが一般的だが、古代では水を湯とよんでいたふしがあることから、出産の際に温湯を使うようになったのは、後代になってのことではないかという。

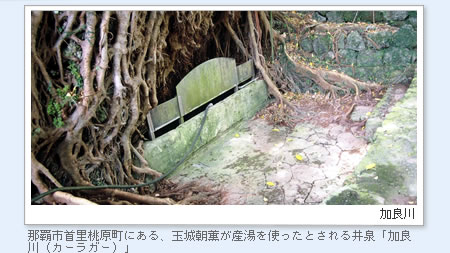

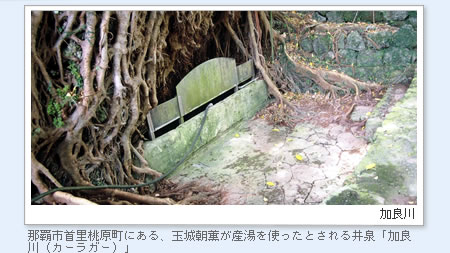

沖縄で産湯に使う産井(ウブガー)の水は、単に穢(けが)れを祓い清めるだけの水ではなく、神々が住む常世の国から来た水であるとされ、だからこそ、新しい生命の誕生(魂の再生)を祝す、神聖な水であると考えられていた。

しかし、近年になって各家に井戸が掘られ、水道が普及してくるにつれ、この習慣もすたれていった。

地域によって細かな違いはあるものの、沖縄では出産後、産井の神に出産を報告し、産児の加護を祈願した。また、お産の穢れを清めるため、産婦は7日目に産井の水でお祓いをした。

生まれたばかりの産児には、水撫でと同時に名付け(命名)が行われた。「スティル」とよばれる「水撫で」は、卵からヒナがかえること、生物が脱皮して生まれ変わることを意味している。

名付けは、今日ではほとんど見られないが、魂の再生という考え方から、祖先や地域の人格者の名前を付ける習慣があった。

名前は特定の霊的な力をもち、人格を決定するという考え方があり、同名の者の間には特別な関係の継承という意味が含まれていた。今でも沖縄の高齢者の中に多くみられるカマドやカニ、マツなどという名は、そうした慣習の痕跡を物語っている。 08.生と死の水2 |