『琉球国由来記』によると、ニライカナイの神々が上陸したとされる沖縄本島北部の辺戸(へど)の水で、国王は1年に24回、魂の切り換え(再生)をした。この「ウビー撫で」は、日本の天皇が御手水を使ったあと、ひな人形を使って魂の切り換えをする儀式とも似ているとされる。

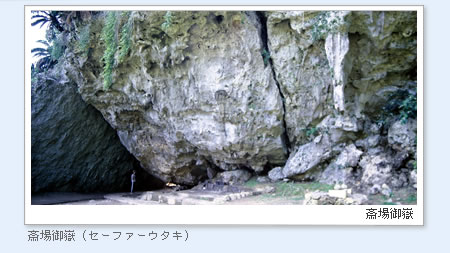

創造神アマミキヨが降臨したとされる沖縄第一の聖地「斎場御嶽(セーファーウタキ)」では、御嶽内で荘厳にとりおこなわれた聞得大君の就任式の際、最高司祭者であるノロ(神女)が、聞得大君に勾玉(まがたま)の首飾りをかけ、祭祀場の岩からしたたり落ちる神水で水撫でをした。その残り水を飲んで身心ともに清められた聞得大君は、神格を与えられて生きながらの現神(巫女)になるとされた。

王族やその子孫が当時おこなった「東御廻り(アガリウマーイ)」は、水の神に祈りを捧げるため、那覇市首里から大里村・佐敷村・知念村・玉城村を中心に、神が降りたとされる知念村(斎場御嶽)、玉城村(受水走水)を巡礼するものであった。 05.稲作と水1 |