沖縄では、水を神聖なものとして信仰し、大切にしてきた歴史がある。人々にとって、水は古代から最大の関心事の一つであり、人生のあらゆる吉凶を水の信仰によって解決しようとしてきた。

水への信仰はもちろん沖縄だけに限ったものではない。日本には、水を神の依代(よりしろ)として神聖視する多くの信仰があるほか、同じような考えは世界中に存在している。

しかし、台風や干ばつといった厳しい自然環境にさらされてきたこの小さな島では、恩恵と信仰の対象として、水は常に意識されてきたといえる。

沖縄・奄美地方では、ニライカナイと呼ばれる楽園が海の彼方にあるといわれ、豊饒(ほうじょう)や幸福をもたらす神が住んでいると信じられてきた。新しい年が来ると、島に訪れて幸を与えるとされるニライカナイの神は、水を依代(よりしろ)とする神である。

しかし、同時この神は死者を導く神でもある。容易に近づくことのできない聖なる神であり、俗人が接近して無礼なことをすれば、たちまち変じて凶悪な神ともなった。雨(水)の神となって農村をうるおすものの、時には日照りの神となって人々を苦しめもする。

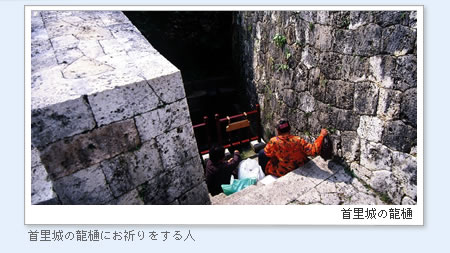

島や村の吉凶禍福はすべて水の神のおぼし召しであると人々は考え、その機嫌を損ねないよう、神への祈念を怠らなかったのである。 03.水の信仰2 |