| 仲里 |

沖縄の戦後写真のはじまりから60年代までの流れを、山田さんの方からお話しいただきたいのですが。 |

|

| 山田 |

いまのように写真界というようなものは確立されてなかったわけですから本当の黎明期というのかなあ、写真を撮る連中だって暗中模索っていうのか、どんな写真を撮っていいのかわからない。だから、よくモデルさんを連れて撮影会をやったのが主でしたね。で、後になってわかったことなんですが、基地の建設で沖縄にこられている銭高組の所長の山本さんが、たまたま那覇の写真館の水島源晃さんを訪ねて、写真クラブを結成しようかという話しがでて、できたのが沖縄写真倶楽部(※1)で、メンバーは10人くらいでした。 いまのように写真界というようなものは確立されてなかったわけですから本当の黎明期というのかなあ、写真を撮る連中だって暗中模索っていうのか、どんな写真を撮っていいのかわからない。だから、よくモデルさんを連れて撮影会をやったのが主でしたね。で、後になってわかったことなんですが、基地の建設で沖縄にこられている銭高組の所長の山本さんが、たまたま那覇の写真館の水島源晃さんを訪ねて、写真クラブを結成しようかという話しがでて、できたのが沖縄写真倶楽部(※1)で、メンバーは10人くらいでした。

どういう写真かというと、撮影会でモデルさんを撮影したり、あるいは、沖縄タイムスホールで、舞台での琉舞がはじまる前に、琉装の方をモデルさんに頼んで撮影したりするようなものでした。沖縄写真倶楽部主催で、フォトコンテストを最初にやっているんですよ。1回だけ。

それに応募したのが僕で、どんな写真だったかもう忘れましたが入選したんです。それが僕の写真のスタートだったんです。 |

| (※1)沖縄写真倶楽部;水島源晃、山本義樹、又吉真三ら12人で1952(昭和27)年創設 |

| 仲里 |

写真倶楽部ができたのが戦後沖縄における写真活動のスタートということになるわけですね。でも、それはまだ、比較的緩やかな感じで、牧歌的な印象を受けます。沖縄の現実や社会性に目を向けるまでにはいっていないということですよね。その後の写真の状況について聞かせて下さい。 |

| 山田 |

本土から沖縄を取材にというんで、一番最初にみえたのは石井彰(※2)という富士フイルムの宣伝課長で、宣伝をかねて取材に来られた。石井彰という人は、戦後のプロの作家のはしりで、コザの基地周辺の写真を撮りはじめたんですよ。そういう本土からきた写真家が狙うのは何だってことを、(僕らは)はじめてわかるわけですよ。米軍の基地が被写体になるんだってことを、はじめて自覚するわけです。ほかの人はどうだかしらんけれども、僕自身は、その時点で自覚したんですね。

それから、どうやって写真を現像して、作っていくかという指導に西山清(※3)というプロの先生がきて、写真教室をやった。その時には営業写真家などアマチュアがいっぱい集まった。西山先生は琉装のモデルを使った撮影会を盛大にやってくれた。それが写真の記録として残っているんですけれども、おそらく、沖縄で最初の大きな撮影会だと記憶している。それが沖縄の写真の黎明期ですね。 |

(※2)石井彰写真教室;1959(昭和34)年、波上海岸で撮影会。沖縄タイムス社主催。

(※3)西山清;1959(昭和34)年、中城公園で撮影会、オリオン会館で写真教室開催。 |

モデル撮影会。1958(昭和33)年6月、ムーンビーチ。撮影:金城棟永

| 仲里 |

それが、だいたい50年代ですよね。60年代に入っていくとどうなるんでしょう。 |

| 大城 |

沖展が1949年にできて、第8回の1956年から写真部会ができるわけですよね。 |

| 山田 |

絵が主体で沖展がスタートして、第8回展で写真部が新設されたんですよ。 |

| 大城 |

その後に、1958年にナハカラーフォートですね。同じく58年に二科会沖縄支部、そして沖縄ニッコールクラブ。50年代後半に四つ活発なグループができるんですね。 |

| 仲里 |

山田さんが沖展に関わるようになったのはいつごろからですか。 |

| 山田 |

第1回には参加してないのです。あの当時は大変でしたよ。ベニヤ板を買ってきて、自分で切って、枠をはめて、パネルまで作る。自分で引き伸ばして、貼る。大変な作業ですよ。僕は12回ぐらいから会員になったんですけどね。 |

| 山田 |

そうです。会員になるというのは、審査員なんですよ。 |

| 山田 |

当時は、沖展賞という名称はなくて、新人賞という名前で、もらったりしていました。女性が、長い洗い髪をね、櫛でといているような写真。それが新人賞をとっていますね。それから、子どもがべそをかいて、パンをもらっているような写真が賞をとった。家庭の延長のような写真が主だった。だから激しい写真というのは、まだまだ出てこない。 |

| 仲里 |

沖展が写真を方向づけていったということですね。 |

| 山田 |

善し悪しにかかわらず、沖展を目標に、アマチュアの写真愛好家たちが撮りはじめたということがあります。 |

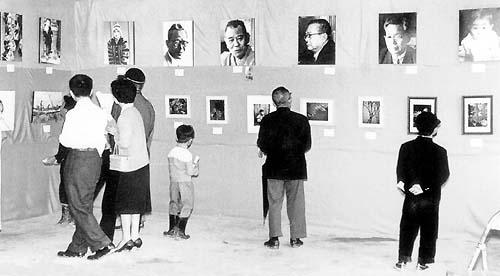

第12回沖展会場(壺屋小学校)。1960(昭和35)年。撮影:津野力男 |

いまのように写真界というようなものは確立されてなかったわけですから本当の黎明期というのかなあ、写真を撮る連中だって暗中模索っていうのか、どんな写真を撮っていいのかわからない。だから、よくモデルさんを連れて撮影会をやったのが主でしたね。で、後になってわかったことなんですが、基地の建設で沖縄にこられている銭高組の所長の山本さんが、たまたま那覇の写真館の水島源晃さんを訪ねて、写真クラブを結成しようかという話しがでて、できたのが沖縄写真倶楽部(※1)で、メンバーは10人くらいでした。

いまのように写真界というようなものは確立されてなかったわけですから本当の黎明期というのかなあ、写真を撮る連中だって暗中模索っていうのか、どんな写真を撮っていいのかわからない。だから、よくモデルさんを連れて撮影会をやったのが主でしたね。で、後になってわかったことなんですが、基地の建設で沖縄にこられている銭高組の所長の山本さんが、たまたま那覇の写真館の水島源晃さんを訪ねて、写真クラブを結成しようかという話しがでて、できたのが沖縄写真倶楽部(※1)で、メンバーは10人くらいでした。