|

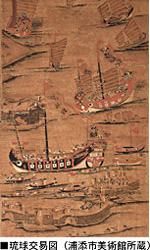

15世紀に成立した琉球王朝は、中国との朝貢貿易を中心に朝鮮・日本・東南アジア諸国との交易と文化交流をを通して、独特な王朝文化をつくりあげました。とくに中国からは、朝貢国として破格の待遇を受け、多くの文物と各種の技術が伝たわりました。その一つが琉球の漆芸だと考えられています。

|

|

|

1609年に琉球王国は薩摩に征服されましたが、漆芸は、その支配下でも日本の影響を巧みに受けとめながら螺鈿を中心に独自の発達をとげました。 |

|

|

|

| ■沖縄風俗図絵(江戸にいく琉球使節の一行) |

|

|

|

王府の貝摺奉行所(かいずりぶぎょうしょ)では、将軍家への献上品や諸大名への贈答品、あるいは中国皇帝への朝貢品として、黒漆に精巧な螺鈿の作品が製作されました。

王府の貝摺奉行所(かいずりぶぎょうしょ)では、将軍家への献上品や諸大名への贈答品、あるいは中国皇帝への朝貢品として、黒漆に精巧な螺鈿の作品が製作されました。